井上の家紋はこんなにある!?2/4

前回の記事はこちら

井上の家紋はこんなにある!?1/4

源三です。

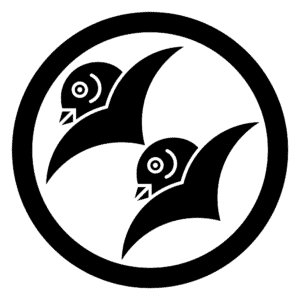

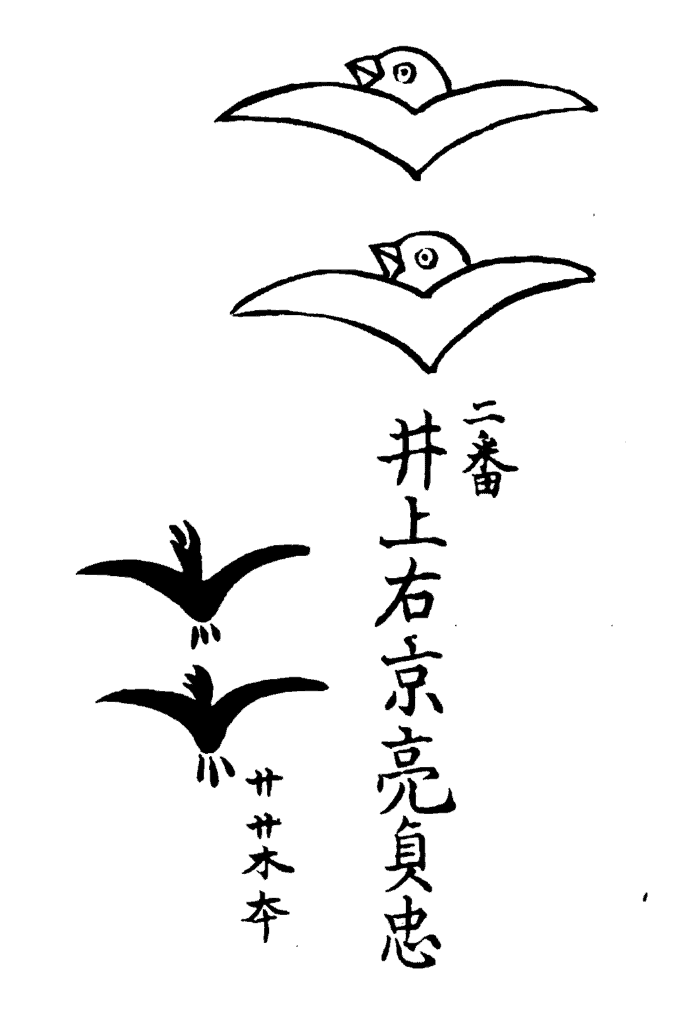

井上氏が当初「二つ雁」を家紋としていたというのは、家紋を調べたことがある方にはそれなりに知られています。 これは日本最古の家紋集いわれる『見聞諸家紋』の中で井上右京亮貞忠の家紋が「二つ雁」であると記されていることが根拠となっているようです。

『須坂市史』(404頁)に載せられている戦国時代の井上達満の肖像も「結び雁」でしたから、雁紋が家紋として使われていたことは確実なようですね。 ただ、雁紋が井上氏の家紋として一番主流なのかというと、そうではありません。

といいますのも、信濃源氏頼季流の井上氏末裔には、一定数「片喰」(酢漿草)を家紋とする系統が確実にいるからです。

片喰は、かたばみ科の植物で、クローバーに似た多年生草本であります。平安・鎌倉時代に紋様となり、家紋としては南北朝時代の頃から用いられるようになったようです。

片喰紋は桐についで植物紋の中では流行した紋でありますから、他の紋などとの組み合わせにより多種多様であります。(『日本姓氏紋章総覧』264-266頁参照)

数多ある清和源氏流の系譜においても、片喰は主要な家紋の一つであります。例えば、のちに清和源氏の支流であると名乗る松平支流は、本流であることを示すためでしょうか、片喰を代表紋として使用します。(『日本紋章学』112-116頁参照)

それでは清和源氏頼季流ではどうでしょうか。頼季流の信濃源氏祖である井上氏系譜と片喰紋の関係についての興味深いエピソードを紹介します。

井上盛長(『尊卑分脈』第三篇p.205)の末裔とされる井上逸郎氏は、昭和初期頃の御著書の中で自身の家紋が片喰であることと、井上山浄運寺に来た時に、同じ家紋を見つけたことに感激して次のように記しています。

再び、山門を見た。棟に、我が家紋丸にカタバミが、三個光つてる。我が眼を疑ふ様に、何度か見直ほすが、確に、私の子供時代から、永年見慣れた家紋と同一である。恐らく、井上源氏の家紋であらう。この時の私の気持ちを、御察し下さい。鬼の首をとつた時の悦びとは、こう云ふ感じであらうか。

『祖先の古墳に詣でて』pp.19-20、注記:正しくは、山門→仁王門

さらに、井上氏から浄運寺に寄進された鎌倉期頃の作といわれる掛け軸のほとんどには「剣片喰」が表装されていたのです!逸郎氏の御著書を拝読した後に、偶然これを見た時、私も著者と同様に鬼の首を取ったような悦びを感じたのを覚えています。

この他のとても古い品々には片喰紋や剣片喰紋があしらわれているとのことです。

さらにさらに、私は数年ほど前に、とても貴重な事実を知りました。我孫子市の指定文化財でも旧井上家住宅を訪れた時のことです。以下の写真は我孫子市のサイトから拝借しております(我孫子市)。

な、な、なんと!片喰紋があるではありませんか!

しかも、前回の記事で紹介した井桁と三星紋が合わさった家紋までも!!

まさに、信濃源氏井上家紋のオンパレードです!!

これには流石に興奮しました。長年、井上さんと出会った時には家紋を聞いてきましたが、ここまで井上源氏の家紋が揃うところは初めてです。

また、浄運寺と同じく「三つ葉葵」もありましたので、天領なのでしょうか。時間があるときにじっくり調べてみたいと思います。

話を戻します。私の見解で恐縮ですが、雁紋と片喰が比較的信濃源氏の直系に近い井上さんの家紋なのではないでしょうか。

家紋は家系のルーツを探る上で、絶対ではないですが、やはり調べてみると面白いですね。

Comments are closed.